Klimaresilienz der Landschaft

© LfU

Um die Anpassungs- und Funktionsfähigkeit von Ökosystemen im Zuge des fortschreitenden Klimawandels dauerhaft zu bewahren, bedarf es einer naturschutzfachlichen Bewertung und Charakterisierung der Landschaft hinsichtlich ihrer Klimaresilienz.

Die Komplexität und Dynamik in der Reaktion von Lebensgemeinschaften und von Ökosystemen auf den Klimawandel, im Zusammenwirken mit anderen Faktoren des globalen Wandels, erfordern ein zunehmendes Verständnis von dynamischen Ökosystemprozessen und von resilienzfördernden Bedingungen der Landschaft. Ziel ist es dabei zur Förderung von guten Lebensbedingungen für möglichst viele Arten und der Sicherung der Ökosystemfunktionen beizutragen.

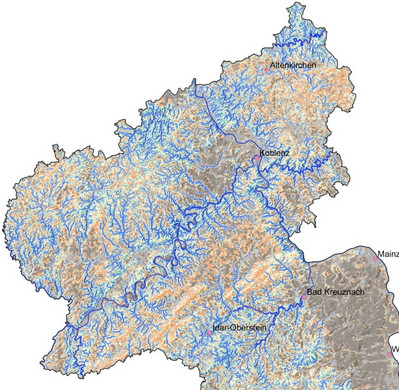

Terrestrische Klimaresilienz der Landschaft Rheinland-Pfalz

Klimaresilienz beschreibt das relative Potential der Landschaft, die Anpassungs- und Funktionsfähigkeit der biologischen Vielfalt unter veränderten klimatischen Bedingungen zu erhalten.

Grundlage der Analyse der terrestrischen Klimaresilienz der Landschaft ist der Ansatz gemäß BUTTRICK et al. 2015, der die Klimaresilienz der Landschaft als eine Funktion von Landschaftsausschnitten beschreibt, die abhängig ist von

- der geländeklimatischen Diversität und

- der Durchlässigkeit der Landschaft (für Lebensraumverlagerung und Habitatwechsel im Klimawandel).

Gebiete, die sowohl eine hohe Diversität an Topographie und Geländeklimata besitzen als auch eine hohe Durchlässigkeit der Landschaft, bieten demnach das höchste Potential für Pflanzen und Tiere - bei sich im Klimawandel ändernden Standortbedingungen - neue, z.B. kühlere oder feuchtere Lebensräume zu besiedeln.

Die Ergebnisse der landesweiten Analyse der terrestrischen Klimaresilienz der Landschaft für Rheinland-Pfalz stehen als kartenbasierte Informationen im Fachinformationsdienst Natur und Landschaft des Landesamts für Umwelt Rheinland-Pfalz (FiNaL) zur Verfügung: Kartendienst Terrestrische Klimaresilienz der Landschaft (FiNaL). Informationen zum Kartendienst und den verwendeten Methoden werden in den Erläuterungen zum Kartendienst Terrestrische Klimaresilienz der Landschaft (PDF) bereitgestellt.

Die Ergebnisse der Analyse der terrestrischen Klimaresilienz der Landschaft können als Entscheidungsunterstützung und Bewertungsgrundlage für diverse naturschutzfachliche Fragestellungen und Planungen herangezogen werden. Dazu zählen:

- die Entwicklung von Klimaanpassungsmaßnahmen im Handlungsfeld biologische Vielfalt (Bundes-Klimaanpassungsgesetz);

- die Weiterentwicklung des landesweiten funktionalen Biotopverbundes und Schutzgebietssystems zur Vernetzung und Entwicklung von klimaresilienten Ökosystemen;

- die Lokalisierung von räumlichen Prioritäten für Wiederherstellungsmaßnahmen zur Verbesserung der Klimaresilienz von Ökosystemen;

- Planungsgrundlagen für die Bestandsbewertung sowie Ableitung von Zielen der Landschaftsplanung;

- die Standortwahl von geeigneten Ausweichhabitaten bzw. Artenschutzmaßnahmen im Klimawandel;

- die Identifizierung von Synergien mit anderen räumlichen Zielen (z.B. der Wasserwirtschaft hinsichtlich Entwicklung von Schwammlandschaften, der Auenrenaturierung, des Bodenschutzes, Vorranggebiete des landesweiten Biotopverbundes);

- Klimarisikoanalysen oder Vulnerabilitätsanalysen im Handlungsfeld biologische Vielfalt gegenüber den Klimawandelfolgen – z.B. für die Bewertung der Anpassungsfähigkeit.

Terrestrische Durchlässigkeit der Landschaft Rheinland-Pfalz

Der Kartenlayer zur Terrestrischen Durchlässigkeit der Landschaft in Rheinland-Pfalz ist das Produkt eines Forschungsprojektes, welches vom Institut für Landschaftsplanung und Ökologie (ILPÖ) der Universität Stuttgart durchgeführt wurde und vom Rheinland-Pfalz Kompetenzzentrum für Klimawandelfolgen gefördert wurde.

Definition

Die terrestrische Durchlässigkeit der Landschaft beschreibt die relative Behinderung bzw. Ermöglichung der Ausbreitung von wildlebenden Tieren und Pflanzen in der Landschaft in Rheinland-Pfalz in Annäherung an die Methodik von BUTTRICK et al. 2015.

Beschreibung des Inhaltes

Die aktive Bewegung von Tieren, aber auch Ausbreitungsvorgänge von Pflanzen sind in vielfältiger Weise an die Durchlässigkeit der Landschaft gebunden. Im Kontext des Klimawandels ist dies aus mehreren Gründen wichtig:

- Biodiversitätserhaltung: Eine durchlässige Landschaft ermöglicht die Suche und Besiedelung neuer Gebiete sowie den Austausch zwischen bereits besiedelten Gebieten. Dies ist für die Erhaltung der genetischen Vielfalt entscheidend und fördert die Widerstandsfähigkeit bzw. Resilienz gegen die Auswirkungen des Klimawandels.

- Ermöglichung von Anpassungsoptionen: Eine durchlässige Landschaft ermöglicht es Pflanzen und Tieren bei sich im Klimawandel ändernden Standortbedingungen neue, z.B. kühlere oder feuchtere Lebensräume zu besiedeln.

- Funktionsfähiger Biotopverbund: Viele Arten sind auf funktionale Vernetzungen im Raum angewiesen. Eine wichtige Rolle spielen u.a. funktionsfähige Korridore für saisonale Migrationen oder um Nahrung, Wasser und geeignete Lebensräume zu finden. Die Freihaltung von Korridoren und die Bewahrung alternativer Optionen im Klimawandel kann für den Fortbestand vieler Arten entscheidend sein.

Die Ergebnisse der landesweiten Analyse stehen als kartenbasierte Informationen im Fachinformationsdienst Natur und Landschaft des Landesamts für Umwelt Rheinland-Pfalz (FiNaL) zur Verfügung. Siehe hierzu den Kartendienst Terrestrische Durchlässigkeit der Landschaft (FiNaL).

Für eine detailliertere Methodenbeschreibung lesen Sie bitte die Kurzfassung Methodenbeschreibung Durchlässigkeit der Landschaft.

Ausführliche Informationen zum Forschungsprojekt finden Sie im Endbericht Forschungsprojekt Terrestrische Durchlässigkeit der Landschaft.