Großes Mausohr ist Fledermaus des Jahres 2025

© ondrejprosicky - stock.adobe.com

Als nachtaktive Flugkünstler nehmen viele Menschen Fledermäuse nur als vorbeihuschende Schatten wahr. Daher ist auch nicht vielen bekannt, dass es in Deutschland 25 verschiedene Fledermausarten gibt, die je nach Art, Geschlecht und Jahreszeit unterschiedlichste Quartiere wie z. B. Gebäude, Stollen oder Baumhöhlen beziehen können und ein komplexes Sozialverhalten pflegen. Da sie als insektenfressende Art pro Nacht bis zu 30 % ihres eigenen Körpergewichts aufnehmen, erfüllen sie als Schädlingsbekämpfer eine wichtige Funktion als Ökosystemdienstleister.

Erkennungsmerkmale

Mit einer Flügelspannweite von bis zu 45 cm und einem Gewicht zwischen 20 und 40 g ist das Große Mausohr (Myotis myotis) die größte Fledermausart Deutschlands. Den Merkmalen der Gattung Myotis entsprechend, hat die Art eine graubraune Rückenfärbung und einen deutlich helleren, weißlich gefärbten Bauch. Das Aussehen der Art wird durch eine rosafarbene, kurze und breite Schnauze sowie großen und breiten Ohren mit einem langen Ohrdeckel (Tragus) geprägt.

Lebensweise und Lebensraum

Das Große Mausohr ist vor allem auf das Aufsammeln von Gliederfüßern, insbesondere Laufkäfern, spezialisiert. Bei der Jagd verlässt sich die Art neben der Echoortung auf ihr feines Gehör und scharfen Geruchssinn, um die Beute auf dem Boden präzise aufzuspüren. Daher bieten unterwuchsarme Wälder, strukturreiche Kulturlandschaften sowie landwirtschaftlich genutzte Flächen wie z. B. Wiesen und Weiden die perfekten Jagdbedingungen für die Art. Für die Orientierung im Gelände nutzt das Große Mausohr Leitstrukturen wie beispielsweise Waldränder, Hecken- und Feldgehölzreihen.

Die Weibchen des Großen Mausohrs schließen sich ab April/Mai in ihren Wochenstuben zusammen, in denen sie ihre Jungtiere gebären und aufziehen. Wochenstubenquartiere stellen vorwiegend geräumige und störungsarme Dachböden dar, wie sie z. B. in Kirchen vorzufinden sind. Die Art ist sehr standorttreu und nutzt ihre Wochenstubenquartiere, welche unter hundert bis mehrere tausend Individuen beherbergen können, oft ein Leben lang. Die Männchen verbringen die Sommersaison getrennt von den Wochenstuben und meist einzeln oder in kleinen Gruppen. Ab Ende August lösen sich die Wochenstuben auf und die Weibchen suchen sogenannte Paarungsquartiere auf, in welchen die männlichen Tiere auf Partner warten, um sich fortzupflanzen. Anschließend ziehen die Großen Mausohren in ihre Winterquartiere, die bis zu 200 km von den Sommerquartieren entfernt liegen können. In temperaturkonstanten und frostfreien Quartieren wie z.B. Felshöhlen, tiefen Kellern, Tunneln oder Stollen überwintern die Tiere bis zum Frühjahr und verfallen dabei in einen schlafähnlichen Zustand (Torpor), um Energie zu sparen.

Schutzstatus und Gefährdung

Das Große Mausohr wird von der Europäischen Union in Anhang II und Anhang IV der FFH-Richtlinie geführt und gilt somit nach dem Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) als streng geschützt.

Die Rote Liste der Säugetiere Deutschland stuft die Art als ungefährdet ein. Jedoch verzeichnen sich landesweit rückläufige Bestandstrends des Großen Mausohrs, welche überwiegend auf die Beschädigung oder den Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten durch z. B. Gebäudesanierungen und/oder dem Verschluss von Quartiermöglichkeiten zurückzuführen sind. Weiterhin führen die Veränderung und die Intensivierung der Land- und Forstwirtschaft und die damit einhergehende Insektenbekämpfung sowie Habitatveränderung zur Beeinträchtigung oder dem Verlust von Nahrungsgebieten und Flugrouten der Art.

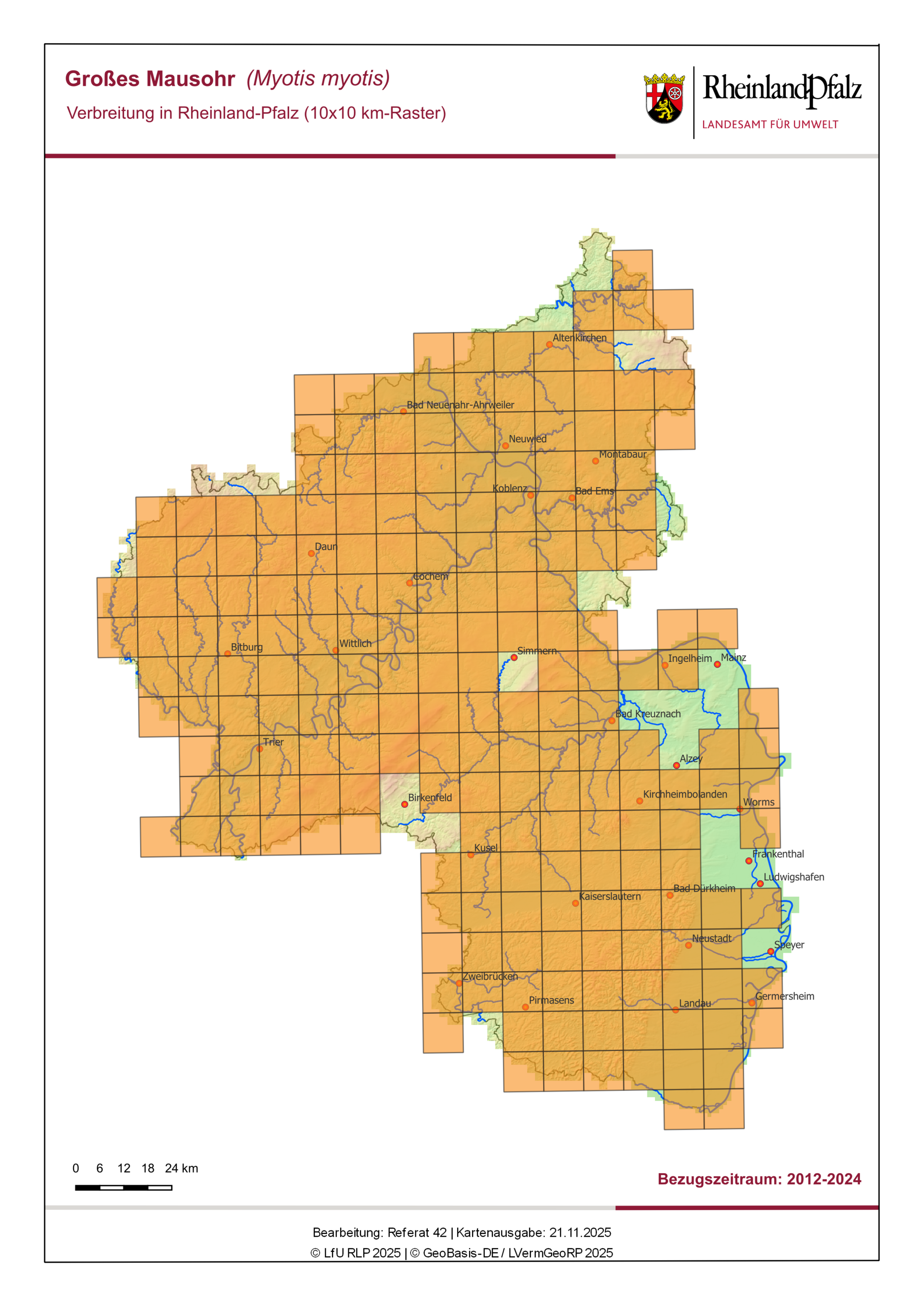

Verbreitung in Rheinland-Pfalz

Das Große Mausohr ist in Rheinland-Pfalz weit verbreitet, Schwerpunkte finden sich vor allem im Bereich von Lahn, Mittelrhein und Mosel. Die Wochenstubenkolonien in Rheinland-Pfalz – mit oft mehr als 2.000 weiblichen Individuen pro Quartierverband – zählen zu den größten im deutschen Verbreitungsgebiet. Daher stellt die Erhaltung und Entwicklung der Art in den süddeutschen Naturräumen und in den wärmebegünstigten Bereichen der Mittelgebirge sowohl eine regionale als auch nationale Verantwortung dar.

Alle Tier- und Pflanzenarten des Jahres 2025 finden Sie auf dieser Seite.